In Nordrhein-Westfalen formiert sich ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis gegen das geplante Versammlungsgesetz auf Landesebene. Der Gesetzentwurf der CDU-FDP-Landesregierung unter CDU-Kanzlerkandidat Laschet stellt einen Angriff auf das demokratische Grundrecht der Versammlungsfreiheit dar. Das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten“ will den Gesetzgebungsprozess deshalb kritisch begleiten und auf diese Weise dieses problematische Gesetz verhindern.

In Nordrhein-Westfalen formiert sich ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis gegen das geplante Versammlungsgesetz auf Landesebene. Der Gesetzentwurf der CDU-FDP-Landesregierung unter CDU-Kanzlerkandidat Laschet stellt einen Angriff auf das demokratische Grundrecht der Versammlungsfreiheit dar. Das Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten“ will den Gesetzgebungsprozess deshalb kritisch begleiten und auf diese Weise dieses problematische Gesetz verhindern.

Das Bündnis ist gestern nun erstmals in die Öffentlichkeit gegangen – freiheitsfoo unterstützt den folgenden Bündnis-Aufruf ausnahmslos:

Den Angriff auf die Versammlungsfreiheit abwehren!

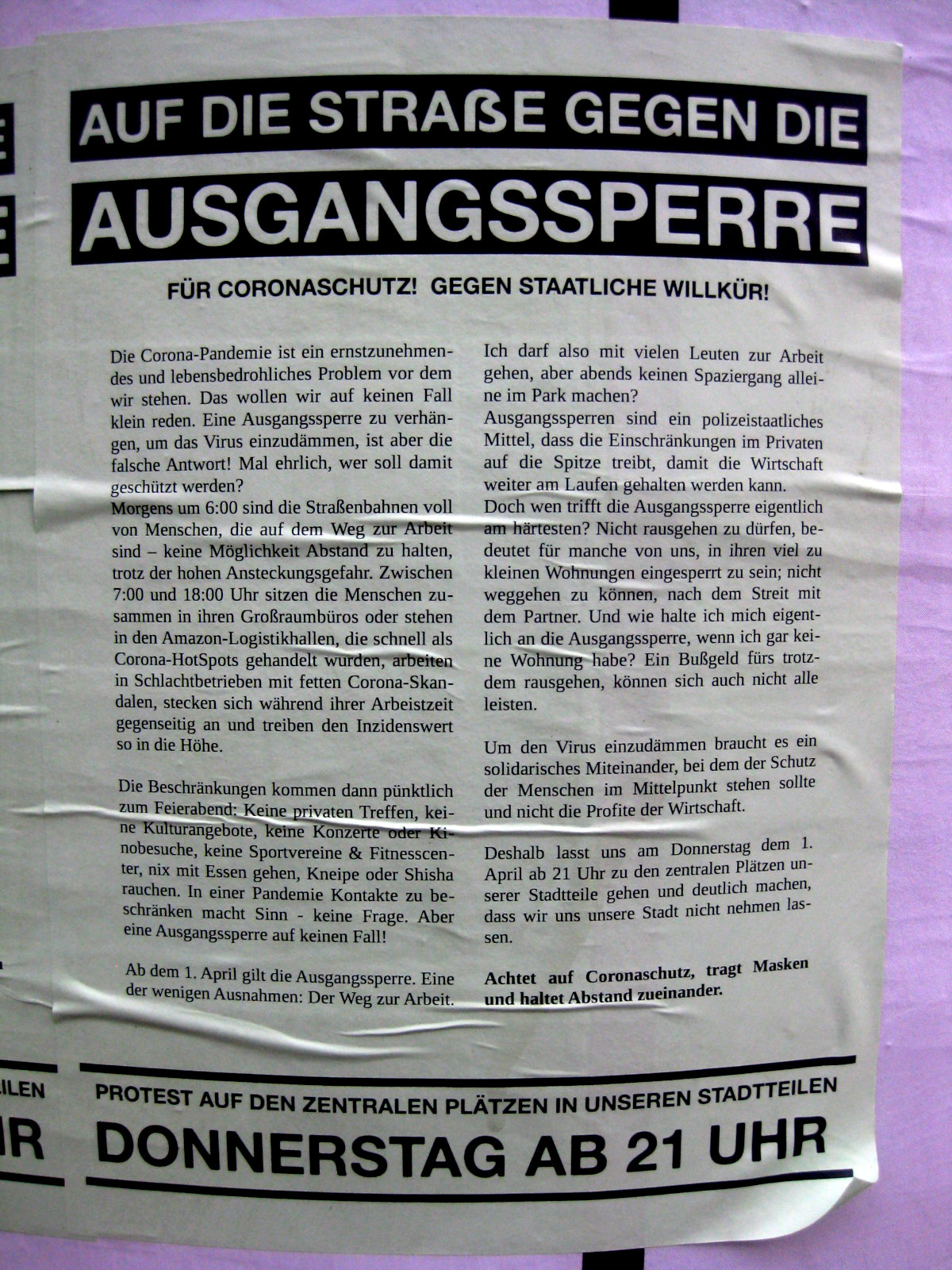

Während der pandemiebedingten Einschränkungen plant die schwarz-gelbe Landesregierung einen erheblichen Angriff auf unsere Versammlungsfreiheit. Bereits 2018 hat sie ihre „Sicherheitsagenda“ mit dem rigide in Grundrechte eingreifenden Polizeigesetz verabschiedet. Mit einem Landesversammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen will sie die bisher geltenden Regelungen des Bundesversammlungsgesetzes ersetzen und dabei massiv in unsere Freiheiten eingreifen. Der Entwurf der Landesregierung ist durch und durch autoritär gestrickt: Anstatt polizeiliche Eingriffe strikter Kontrolle zu unterstellen,um damit (rassistische) Polizeigewalt, Einschüchterung und Überwachung zu unterbinden, verkehrt er die zentrale Bedeutung der Versammlungsfreiheit für eine demokratische Gesellschaft ins Gegenteil und muss daher unbedingt gestoppt werden!

Die Versammlungsfreiheit zählt in der parlamentarischen Demokratie zu den zentralen Grundrechten, weil sie es Bürger:innen ermöglicht, ihre Anliegen auf die Straße zu tragen und Missstände anzuprangern. Demokratie braucht lebendige Versammlungen – die Landesregierung plant mit ihrem Gesetzesentwurf einen Angriff auf die Zivilgesellschaft.

So sollen voraussetzungslos Übersichtsaufnahmen (beispielsweise per Drohne oder Hubschrauber) zulässig sein und unter bestimmten Voraussetzungen auch verdeckte Ton- und Videoaufnahmen. Zudem sollen Anmelder:innen von Versammlungen zukünftig umfangreiche Angaben machen, werden zur Kooperation mit der Polizei gedrängt und müssen unter Umständen sogar die persönlichen Daten der Ordner:innen an die Polizei übermitteln. Durch die Aushöhlung der Polizeifestigkeit der Versammlung und die Befugnis zur voraussetzungslosen Errichtung von Kontrollstellen kann zukünftig der Zugang zu Versammlungen durch die Polizei erheblich erschwert oder gar unterbunden werden. Allein die Vermutung, dass Personen eine Versammlung stören wollen, könnte ausreichen, dass die Polizei sie und ihre Sachen durchsucht, ihre Identität feststellt und ihnen untersagt, an der Demonstration oder Gegenkundgebung teilzunehmen. Auch antifaschistische Gegenproteste werden durch ein erweitertes Störungsverbot erschwert. Einheitliche Kleidung, wie sie u.a. in der Klimagerechtigkeitsbewegung als Teil des Meinungsausdrucks getragen wird, kann mit dem sog. Militanzverbot kriminalisiert werden. Progressive Ideen, wie z.B. eine Abschaffung des strafbewehrten Vermummungsverbotes oder eine unabhängige Beobachtung der Polizeieinsätze finden sich nicht im Entwurf. Auch zentrale Prinzipien der Verfassungsrechtsprechung wurden nicht aufgenommen: etwa ein Deeskalationsgebot, die Ermöglichung von Gegenprotesten in Hör- und Sichtweite und die Pflicht für Zivilpolizist:innen, sich zu erkennen zu geben. Der ganze Gesetzestext atmet Misstrauen gegen Bürger:innen, die ihre Versammlungsfreiheit wahrnehmen.

Was Versammlungsfreiheit praktisch bedeutet, haben 100.000 Demonstrant:innen 1981 bei den Protesten gegen das AKW Brokdorf erkämpft und vor dem Bundesverfassungsgericht anschließend durchgesetzt. Das Verfassungsgericht bezeichnete in seinem wegweisenden Brokdorf-Beschluss Versammlungen als „ein Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer Demokratie, das geeignet ist, den politischen Betrieb vor Erstarrung in geschäftiger Routine zu bewahren“. 40 Jahre später legt die Landesregierung die Axt an diese Grundsätze und verstärkt damit den gesellschaftlichen Rechtsruck. Damit ist der Entwurf ein Angriff auf die Demokratie – also auf uns alle! Dem stellen wir uns trotz aller Unterschiede in unseren Ansichten, Strategien und Aktionsformen gemeinsam entgegen!

Bündnis Versammlungsgesetz NRW stoppen! – Grundrechte erhalten! (April 2021)

Einzelne Unterstützer:innen des Aufrufs

Das Bündnis ist wird von einer Vielzahl politischer Gruppen getragen. Wenn Eure Gruppe den Aufruf unterstützen oder im Bündnis aktiv mitarbeiten möchte, meldet Euch per Mail unter versgnrwstoppen@riseup.net oder über das Kontaktformular.