Ein Bild aus besseren Zeiten der Section Control: Der damalige Nds. Innenminister Pistorius im Kreise anderer stolzer Behörden- und Unternehmensvertreter zur Inbetriebnahme der Section Control Pilotanlage im Dezember 2018 (Bildquelle: Nds. Innenministerium)

Im Juni 2015 ließ das Nds. Innenministerium südlich von Hannover eine von der Jenoptik AG gebaute Section-Control-Überwachungsanlage errichten. Diese ging dann am 19. Dezember 2018 offiziell mit der Polizeidirektion Hannover als Betreiber in Betrieb, wobei zunächst verschwiegen wurde, dass sie bereits seit 2015 – also über vier Jahre – in einem so genannten „Testbetrieb“ betrieben wurde, der schon bis dahin jedes die Strecke durchfahrene Fahrzeug mindestens zweimal fotografierte und deren Kennzeichen erfasste.

Eine gültige Rechtsgrundlage für die Anlage gab es allerdings erst ab Inkrafttreten des neuen (und ebenfalls umstrittenen) Niedersächsischen Polizeigesetzes „NPOG“ am Mai 2019. Infolge zwei anhängiger Klagen gegen Section Control musste aufgrund des Fehlens dieser Grundlage die Anlage im Frühjahr 2019 für einige Monate außer Betrieb genommen werden, was das Innenministerium zunächst nicht einsehen wollte und deswegen das Verwaltungsgericht entscheiden musste.

Während sich das Nds. Innenministerium und die Polizei Hannover bei der Inbetriebnahme in 2018 noch gerne medienwirksam in Szene setzten wurde die Anlage nun zum Jahresende 2023 klammheimlich und ohne jegliche Öffentlichkeitsarbeit dieser Stellen abgeschaltet. Die ersten Medienmeldungen gab es dazu am 22.1.2024.

Zu diesem Vorgang gibt nach ein paar Presseanfragen ein wenig mehr Detail-Informationen. Die wollen wir hier darstellen und gliedern den Beitrag folgendermaßen auf:

1. Was ist passiert?

2. Was war der Grund für die Abschaltung?

3. Warum verschwieg die Polizei Hannover die Abschaltung?

4. Ungelöste Kennzeichnungsfragen

5. Und der neue Landesdatenschutzbeauftragte?

6. Was hat die SectionControl-Pilotanlage gebracht?

Im Einzelnen:

1. Was ist passiert?

Zur Jahresmitte 2023 kündigte die Jenoptik AG, Hersteller und eigentlicher Besitzer der Section-Control-Verkehrsüberwachungsanlage den Vertrag zum Betrieb der Anlage mit Wirkung zum 31.12.2023 auf.

Jenoptik kündigte der Polizeidirektion an, die Anlage zum 1.1.2024 außer Betrieb zu nehmen und anschließend abzubauen.

Weder Polizei, noch Innenministerium noch Jenoptik machten diesen Vorgang öffentlich.

2. Was war der Grund für die Abschaltung?

Seit 2017 gibt es Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für die Ausgestaltung hinreichend sicher verschlüsselter Kommunikation. In der BSI-Richtlinie TR-02102-1 geht es inbesondere um Schlüssellängen im Zusammenhang mit kryptographischen Verfahren wie z.B. Rivest–Shamir–Adleman (RSA), Diffie-Hellman (DH) oder Discrete Logarithm Integrated Encryption Scheme (DLIES).

Für diese Verfahren hat das BSI sukzessive Schlüssellänge von mindestens 2000 Bit bzw. aktuell 3000 Bit zunächst empfohlen und schließlich in der aktuellsten Version der Richtlinie vom 9.1.2023 ab spätestens 2024 derart verpflichtend vorgeschrieben.

Diese Vorgaben kann die von Jenoptik in 2015 errichtete Anlage nicht einhalten. Das bedeutet, dass die Übertragung der von der Anlage vor Ort erzeugten Daten an die Polizeidirektion Hannover zwar verschlüsselt wird, die Stärke der Verschlüsselung dieser Daten aber nicht mehr aktuellen Anforderungen entspricht und als ggf. kompromittierbar gilt.

Jenoptik hat sich aus nicht bekannt gegebenen Gründen dagegen entschieden, die Verschlüsselungstechnik der Datenübertragung zu aktualisieren und aus diesem Grunde die Pilotanlage bei Hannover aufgegeben.

Dem zuwider wirbt die Jenoptik AG in ihrem Internetauftritt aktuell immer noch für diese Section Control Anlage des Typs „TraffiSection S450“ und dass diese in Deutschland „offiziell zugelassen“ sei. Und ach ja: „Datenschutzkonform“ sei sie auch, es werde die „neueste kryptologische Technologie“ verwendet …

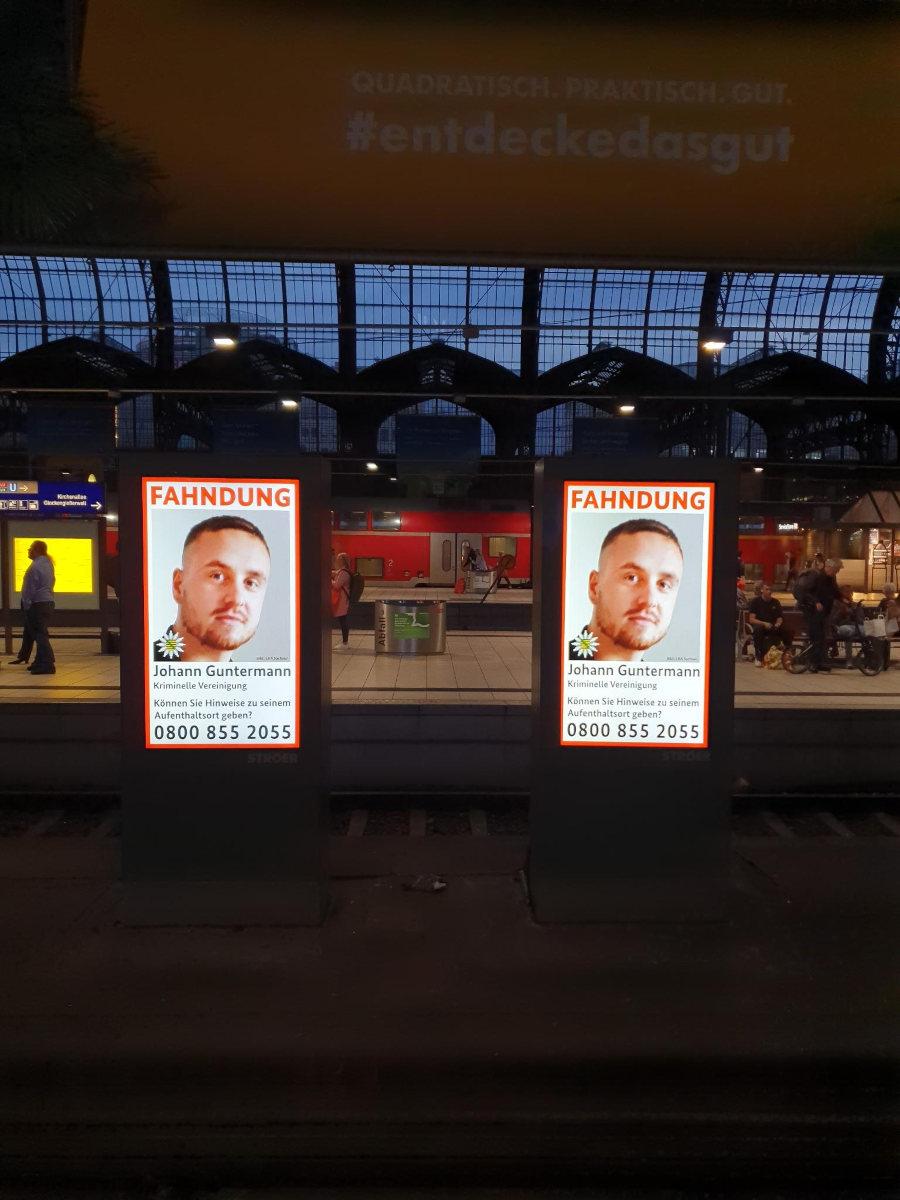

Nebenbei: Jenoptik wirbt außerdem damit, dass die Section Control Anlagen auch zur Kennzeichenerfassung also zum Abgleich mit gesuchten Fahrzeugkennzeichen geeignet seien … o_O

3. Warum verschwieg die Polizei Hannover die Abschaltung?

Die Nicht-Informierung der Öffentlichkeit durch die Polizei Hannover erfolgte eigenen Angaben zufolge „in Absprache mit der Fa. Jenoptik“. Eine weitere Begründung liefert die Behörde nicht.

Wir können daher nur mutmassen, dass es der Polizei oder dem Innenministerium kein Anliegen war, die Öffentlichkeit aufzuklären, weil es nicht gerade wie eine Erfolgsmeldung wirkt, wenn die Anlage nun mangels Datenschutzkonformität außer Betrieb gesetzt werden musste.

Zudem hat das ganze Vorhaben dem NDR zufolge „den Steuerzahlern“ rund eine Million Euro gekostet. Wie viel genau, darüber wollte Polizeidirektion Hannover auf Nachfrage hin keine Kenntnis haben.

4. Ungelöste Kennzeichnungsfragen

Die Beschilderung, die auf die – nun gar nicht mehr stattfindende – Überwachung aller die Strecke befahrenden Fahrzeuge hinweist, ist noch immer nicht demontiert worden.

Ausschließlich Jenoptik sei nun verantwortlich für die Anlage – so weist die Polizei Hannover nun jegliche Zuständigkeit für die teure Technik von sich. Und zum Abbau der unrichtigen Beschilderung „laufen derzeit Gespräche mit allen beteiligten Behörden und der Fa. Jenoptik.“

Eine Überbeschilderung von nur angeblich, aber tatsächlich gar nicht behördlich überwachten öffentlichen Räumen schert die Polizei nicht. Das ist nicht neu.

5. Und der neue Landesdatenschutzbeauftragte?

Ein früher Appell vom Mai 2015 von freiheitsfoo und Patrick Breyer an die damals und bis vor kurzem noch amtierende Niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte Frau Thiel, sich aus guten Gründen gegen Section Control zu positionieren verhallte ergebnislos.

Auch im späteren Verfahren beschränkten sich die Landesdatenschützer*innen auf die Betrachtung und Bewertung rein technischer Aspekte und beklagten sich nur so lange über die umfassende Section Control Verkehrsüberwachung, wie es noch keine im Polizeigesetz fundamentierte Rechtsgrundlage dazu gab. Über grundsätzliche Gefahren der Datensicherheit und -verwendung und breitere gesellschaftliche Auswirkungen bis hin zur denkbaren Variante, die Anlage zusätzlich zum KFZ-Kennzeichenscanning einzusetzen wollte und will man sich dort in der Behörde – zumindest der Öffentlichkeit gegenüber – keine kritische Gedanken machen.

Nun hat das Land Niedersachsen in einem merkwürdigen Verfahren seit kurzem mit dem CDU-Mitglied Herrn Lehmkemper einen neuen Landesdatenschutzbeauftragten, der sich kurz nach Öffentlichwerden der unerwarteten Abschaltung des Section Control Pilots mit einer ebenso merkwürdigen Pressemitteilung zur Sache zu Wort meldete.

Darin unterstellt Herr Lehmkemper – ohne eine Grundlage für seine Vermutungen zu benennen – dass es eher wirtschaftliche Gründe gewesen seien, das Kryptoverfahren nicht auf den neuesten und vorgeschriebenen Stand zu bringen. Er lässt sich in der Pressemitteilung wie folgt zitieren:

„Wir sind sehr verwundert darüber, dass in einigen Berichten der Datenschutz als Hauptursache für das Aus der Anlage genannt wurde. Bei der Entscheidung des Herstellers waren – neben wohl auch wirtschaftlichen Gründen – Richtlinien zur IT-Sicherheit ausschlaggebend. Diese sollen das manipulationssichere Übertragen der Daten gewährleisten.“

Tja, aber dann waren es wohl eben doch „Datenschutzgründe“, die das Aus der Pilotanlage besiegelt haben, oder?

In der Pressemitteilung heißt es weiter:

„Bei „Section Control“ gewährleisten kryptographische Signaturen beim späteren Verwenden der damit signierten Daten, dass diese tatsächlich von der Radarstation stammen und elektronisch nicht nachträglich manipuliert worden sind. Es geht also um die Integrität und Authentizität der übertragenen Informationen, was beispielsweise bei der Verwendung als Beweismittel in Ordnungswidrigkeitsverfahren wichtig ist. (…) Der Berichterstattung zufolge hätte der Hersteller der Anlage das System nachbessern müssen und hatte sich dagegen entschieden. „Bei allem Verständnis für unternehmerische Entscheidungen hätten auch wir uns gewünscht, dass die Verkehrs- wie auch die IT-Sicherheit Vorrang hat“, so Lehmkemper.“

Es ist bedrückend, dass sich Herr Lehmkemper in seiner Funktion als Landesdatenschützer nun als Verkehrssicherheitspolitiker meint kompetent engagieren zu können und zu müssen.

Nebenbei, aber ansonsten hierfür unwichtig: Es gibt gar keine „Radarstation“. Gemessen wird die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht mittels Radartechnik sondern per Bild-/Videoerfassung und -überwachung.

Zu der Frage der Verhältnismäßigkeit in Sachen Grundrechtseingriff versus Verkehrssicherheit versus Kosten der Anlage gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. In dem o.g. NDR-Bericht wird beispielsweise eine Sprecherin der Autolobby vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt zitiert, der ADAC habe gar kein Problem mit der Abschaltung. Punktuelle Geschwindigkeitsmessungen hätten den gleichen Effekt. Es sei zudem abzuwägen, ob die großen Kosten für Aufstellung und Inbetriebnahme einer solchen Anlage überhaupt lohnen würden.

6. Was hat die SectionControl-Pilotanlage gebracht?

Zunächst – aus der Sicht der Befürworter*innen – den Erfolg des Durchbruchs derart, dass solche Anlagen zukünftig mit verwaltungsgerichtsfester Rechtsgrundlage in Deutschland einsetzbar sein werden. Die Gerichte haben sich den grundsätzlichen IT-Sicherheits-Bedenken und den Sorgen um weitere Ausweitung der Anlagen und Anlagen-Einsatzzwecke gegenüber verschlossen gezeigt. Die zuerst behandelte Klage scheiterte – medial weitgehend unbeachtet – in letzter Instanz vor dem Bundesverfassungsgericht, das dazu aber keinerlei Begründung liefern wollte. Der zweiten Klage – durch ein Mitglied vom freiheitsfoo betrieben – wurde die Geltendmachung weiterer Bedenken dadurch verunmöglicht.

Auch der vor Gericht vorgebrachte Punkt, dass den Autofahrer*innen mangels rechtzeitiger Beschilderung die Chance zum Ausweichen der Vollüberwachung genommen werde, wollten die Verwaltungsgerichte nicht zur Behandlung annehmen – gilt aber doch die Ermöglichung zum Ausweichen vor einer Videoüberwachung dank einer notwendigen und räumlich rechtzeitig erfolgten Kennzeichnung als ein einst ehernes Grundprinzip zur Wahrung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung.

Neben Niedersachsen haben inzwischen auch Hessen und Sachsen-Anhalt eine eigens an der Section Control ausgerichteten Gesetzesgrundlage für dessen Einsatz geschaffen. Brandenburg erarbeitet gerade eine solche.

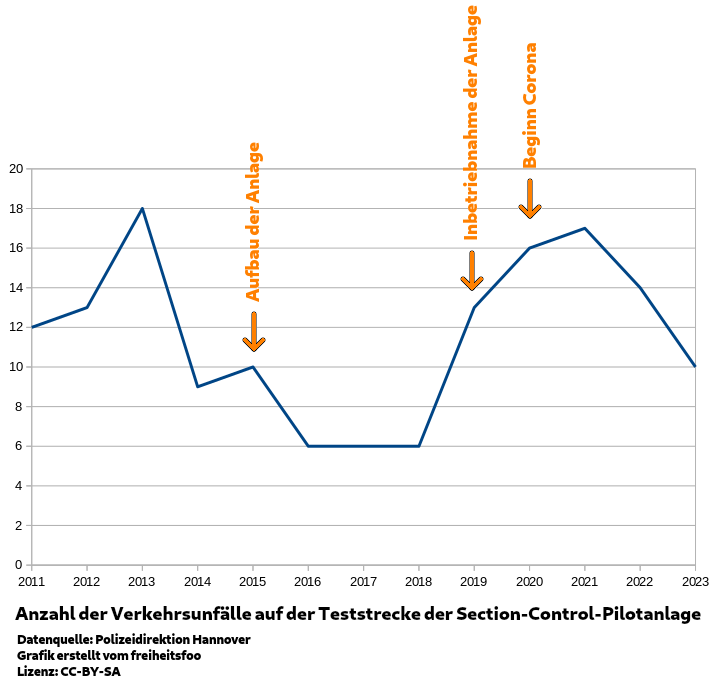

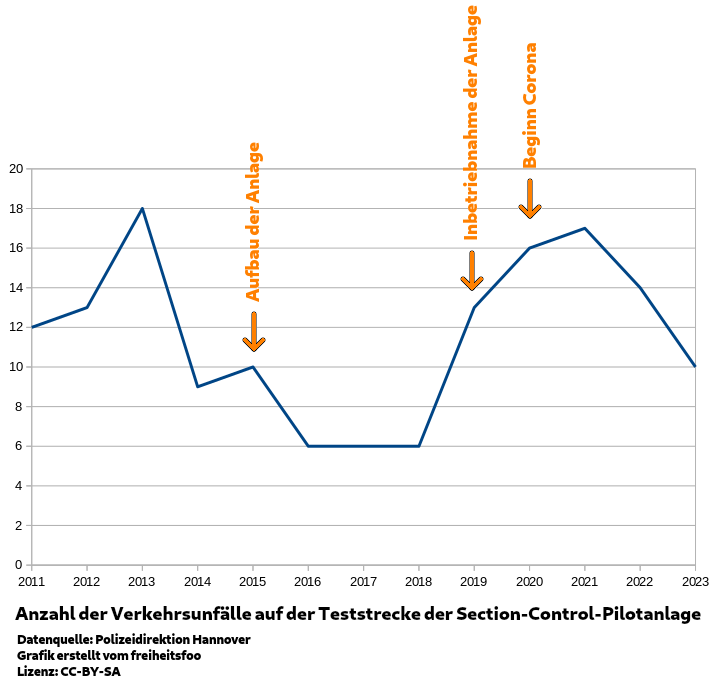

Im Dezember 2020, rund zwei Jahre nach Erstinbetriebnahme der Section Control Pilotanlage, warb der damalige niedersächsische Innenminister Pistorius öffentlich dafür, weitere solche Anlagen in Niedersachsen und bundesweit aufzubauen: „Dank geringerer Durchschnittsgeschwindigkeit sinke nachweislich das Unfallaufkommen.“

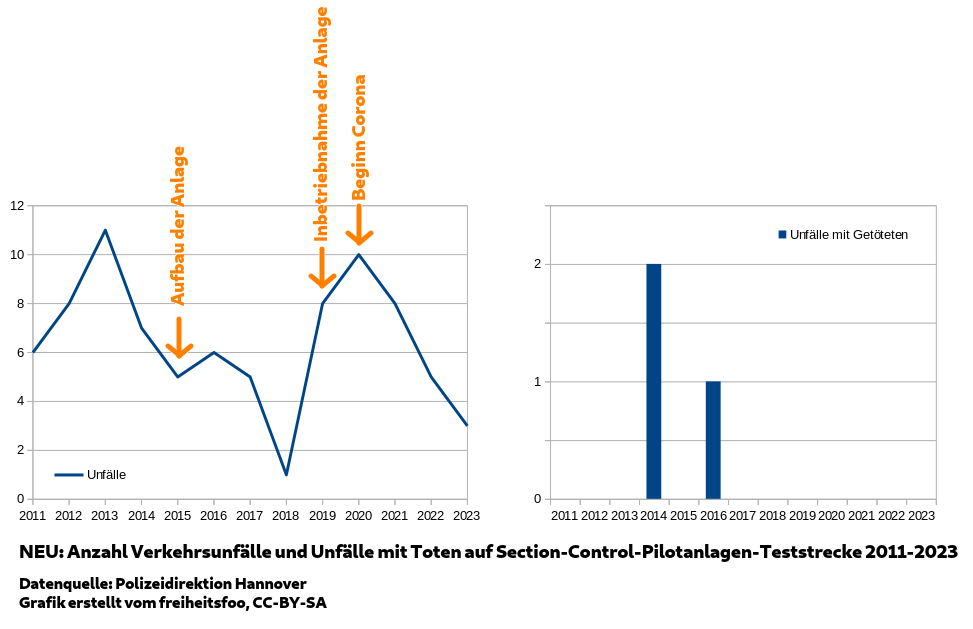

Derlei Behauptungen wurden immer wieder aufgestellt und wiederholt, doch geben die mittels der Pilotanlagen gewonnen Erfahrungen das gar nicht her. Die Polizeidirektion Hannover hat uns in einer meist zügigen Beantwortung einer Reihe von Fragen und Nachfragen Daten zum Unfallaufkommen auf der Section Control Pilotanlagen-Teststrecke geliefert. Die Informationen liefern einen Überblick über die Anzahl der Verkehrsunfälle. (Die weitere Aufschlüsselung, wie viele Schwerverletzte und Tote es dabei gab konnte uns die Polizei für die angefragten Jahre bislang in keiner vergleichbarer Weise liefern, falls das noch geschieht liefern wir das hier in einem Update nach.)

[Wichtiger Hinweis zur Grafik: Bitte das Update am Ende des Beitrags beachten! Die hier dargestellte Grafik bedarf einer Korrektur, weil uns die Polizei zunächst nicht die „richtigen“ Verkehrsunfallzahlen mitgeteilt hat.]

[Wichtiger Hinweis zur Grafik: Bitte das Update am Ende des Beitrags beachten! Die hier dargestellte Grafik bedarf einer Korrektur, weil uns die Polizei zunächst nicht die „richtigen“ Verkehrsunfallzahlen mitgeteilt hat.]

Grundsätzlich sind die Fallzahlen insgesamt viel zu niedrig, um überhaupt eine wissenschaftlich basierte Aussage über statistisch signifikante Effekte der Anlage treffen zu können. Doch selbst wenn man diesen Grundmangel übergeht kann man anhand der Entwicklung der Unfallzahlen definitiv keine Aussage ableiten, die die Behauptung von Herrn Pistorius stützen würde, wonach „das Unfallaufkommen dank Section Control sinken“ würde.

Dem versucht die Polizeidirektion Hannover bei der Lieferung der Zahlen an uns zu widersprechen zu versuchen, indem sie uns unaufgefordert mitteilt:

„Bei den Verkehrsunfällen ab dem Jahr 2019 ist zum überwiegenden Teil Wildwechsel die Unfallursache. Die Unfallursache Geschwindigkeit wurde beispielsweise im Jahr 2023 nicht einmal erfasst.“

Es klingt wenig plausibel und nachvollziehbar, dass Wildwechsel auf der betreffenden Strecke plötzlich und anders als in allen Jahren zuvor ab 2019 Hauptursache für Verkehrsunfälle gewesen sein soll.

Wenn weiterhin „Geschwindigkeit als Unfallursache“ dank der Section Control-Anlage keine oder keine bedeutende Rolle spielen soll bleibt die Frage, welche Ursachen denn dann die Unfälle hatten. Die Beantwortung der Frage hierzu steht noch aus und wir werden weitere Informationen dazu hier veröffentlichen, falls/sobald sie uns vorliegen.

Man beachte bei der Betrachtung der Werte im übrigen, dass alleine der Aufbau und Testbetrieb der konstruktiv massigen und aufwendigen Anlage schon in 2015 einen Effekt auf das Verhalten der Autofahrer*innen gehabt haben dürfte, selbst wenn die offizielle Inbetriebnahme erst Ende 2018 erfolgte.

Doch weiter zur Frage, was das Pilotprojekt für Folgen hatte:

Jenoptik teilt uns auf Nachfrage mit,

dass „eine Weiterentwicklung der Section-Control-Technik für Deutschland [] derzeit nicht vorgesehen [sei]“.

Ist das das Ende der Section Control für Deutschland? Es wäre aus persönlichkeitsrechtlicher Sicht zu schön um wahr zu sein. Jenoptik scheint jedenfalls kein Interesse mehr an der Section Control für Deutschland zu haben, während baugleiche Anlagen in Österreich und in der Schweiz von allem hier ungerührt weiter betrieben werden.

UPDATE 18.2.2024

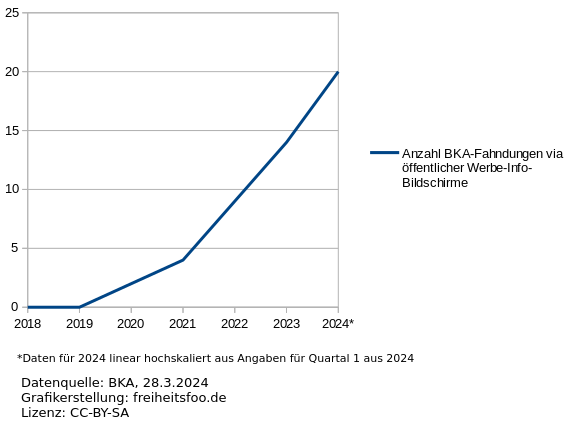

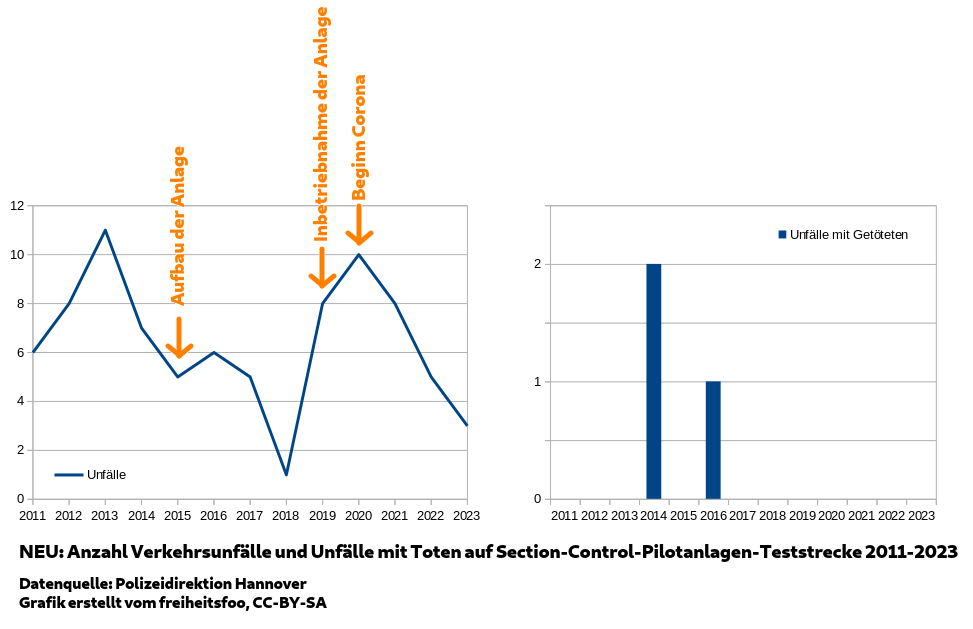

Die Polizeidirektion hat uns auf unsere letzten Fragen geantwortet. Sie liefert uns neue Zahlen zur Anzahl von Verkehrsunfällen und Unfällen mit Getöteten, Schwerverletzten, Leichtverletzten, mit Wildwechsel als Unfallursache und „Hauptursache Geschwindkeit“ als angebliche Unfallursache.

Zusammengefasst in Stichworten:

- Die zuvor von der Polizei an uns gelieferten Zahlen bezogen sich auf die Unfälle beider Fahrtrichtungen der Bundesstraße 6 im Bereich der Section Control. Diese ist allerdings nur in Fahrtrichtung Norden aufgebaut worden. (Warum eigentlich?) Das bedeutet, dass die bislang von der Polizei gelieferten Daten bezüglich der Bewertung des Effekts der Section Control Pilotanlage aussagelos sind und damit auch die erste von uns daraus erstellte Grafik!

- Leider liefert die Polizei weder die komplette Aufschlüsselung der Unfallstatistik nach Unfallursachen und auch die Anzahlen der Unfälle mit Getöteten, mit Schwer- und Leichtverletzten lassen sich mangels weiterer Informationen nicht sachlich auswerten, weil diese Unfallzahlen nicht darstellen, wie viele Unfälle dieses insgesamt betrifft und Doppeltzählungen in dieser Form der Zahlenstatistik auftauchen können, wie die Polizei selber bei der Lieferungen der Zahlen betont.

- Wir haben aus diesem Grund deswegen lediglich die Anzahl der Unfälle mit Getöteten in einer weiteren Grafik dargestellt. Die darin enthaltenen Zahlen sind numerisch so gering, dass sich keine statistisch belastbare Aussage über eine etwaige Wirkung der Section Control auf die Entwicklung von Unfallzahlen mit Getöteten ableiten lässt.

- Und auch die Anzahl der Verkehrsunfälle insgesamt und die neu dazu erstellte Grafik kann keinen oder wenn überhaupt nur einen kontraproduktiven Beleg dafür liefern, dass die Section Control-Verkehrsüberwachung in irgendeiner Weise dafür gesorgt hat, die Unfallzahlen zu senken.

- Auch interessant: Die Kurvenverläufe der Unfallzahlen beider Zahlenwerte (1. Summierte Zahlen zu Unfällen auf beiden Fahrtrichtungen, also mit und ohne Section Control und 2. Zahlen zu Unfällen nur auf der Fahrtrichtung mit Section Control) weisen die gleiche Charakteristik auf bzw. haben eine annähernd gleiche Form. Daraus könnte man die Hypothese entwickeln, dass ein Effekt der Section Control Anlage auf die Gesamt-Unfallzahl nicht erkennbar oder summarisch vernachlässigbar ist.

Hier nun die Grafiken zu den neuen Fallzahlen: