Die Meldung ist nicht neu, genauer gesagt ist sie vom 19. September dieses Jahres. Da berichtete Panorama bzw. der NDR:

Die Meldung ist nicht neu, genauer gesagt ist sie vom 19. September dieses Jahres. Da berichtete Panorama bzw. der NDR:

„EM-Bewerbung: Städte unterwerfen sich der UEFA – Für die Bewerbung um die Fußball-Europameisterschaft 2024 nehmen die deutschen Städte offenbar die Verletzung von Grundrechten in Kauf. Der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts, Wolfgang Hoffmann-Riem, hält Teile der Verpflichtungserklärungen, die deutsche Bewerberstädte für die Fußball-EM 2024 unterschrieben haben, für verfassungswidrig.“

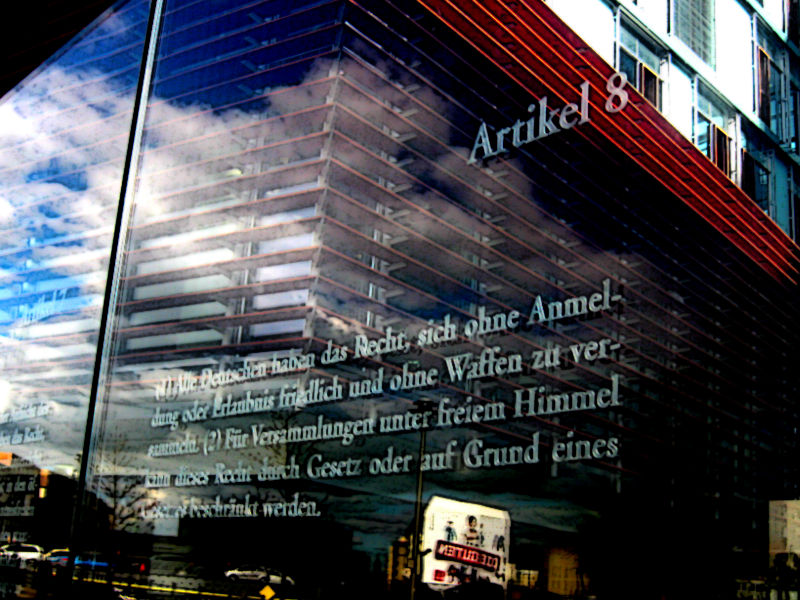

Einer der drei öffentlich gewordenen Punkte, an dem sich die Kritik entzündete: Die 14 sich um die Austragung von EM-2024-Fußballspielen bewerbenden Städte (Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen, Frankfurt/Main, Nürnberg, Hannover, Mönchengladbach, Bremen) haben bis auf eine Ausnahme eine rechtsverbindliche „Garantie“ bzw. „Verpflichtungserklärung“ unterzeichnet, wonach sie beim Zustandekommen der Spiele eine demonstrationsbefreite Zone des öffentlichen Raums im Radius von 500m rund um das Fußballstadiongelände herum zusagen.

Eine glatte Ohrfeige den geltenden Grundrechten für Versammlungs- und Meinungsfreiheit – meint nicht nur Herr Hoffmann-Riem, und eine eindeutig verfassungswidrige Maßnahme.

Wir haben versucht, weitere Details zu recherchieren und die deutsche Sektion von Transparency International (TI) zu ihrer Haltung gegenüber dem Vorwurf zu befragen, wonach TI zur Schönfärberei („Whitewashing“) der hochkommerzialisierten Fußball-Großveranstaltung instrumentalisiert werden würde. Tatsächlich stellt sich die Situation aber anders da, denn TI bietet dem DFB und der UEFA als Fußballsportvermarkter trotz der klaren Sachlage weiterhin sogar Rückendeckung.

Nachfolgend beleuchten und bewerten wir die verschiedenen „Player“ dieses Spiels,

- Die UEFA

- Den DFB

- Transparency International Deutschland

- Die Bewerberstädte

Im Einzelnen: